2025年6月29日下午,人工智能时代人文社科数智化课程建设研讨会暨北京大学“可视化看中国”课程西安行活动在西北大学长安校区举办。本次活动由西北大学经济管理学院主办,西北大学教务处处长李剑利出席会议并致辞,来自北京大学智能学院、历史学系、中文系、考古文博学院学院与西北大学经济管理学院、信息科学与技术学院、新闻传播学院等两校多个院系机构及碑林博物馆的专家学者、师生代表50余人参加研讨会。

会议开幕式由西北大学经济管理学院院长马莉莉主持,西北大学教务处处长李剑利到会致辞。李剑利处长指出,人工智能的迅猛发展,正在深刻重构社会的生产方式、生活方式乃至思维方式,数智化课程建设在新文科发展中具有重要性与紧迫性。他希望大家深入研讨,凝聚智慧,形成共识,以此次会议为契机,发挥我校多学科优势,锐意进取,协同创新,共同书写人文社科教育在智能时代转型升级的崭新篇章。

李剑利处长致辞

马莉莉院长主持

袁晓如、高原、杨海峥、梁学成四位学者分别发表主旨演讲。

北京大学智能学院袁晓如的演讲题为“面向人文社科学生的数智化课程建设—以《可视化看中国》为例”。该课程围绕中文、历史、文化、现实等元素,面向全校学生教授使用可视化与可视分析的方法来分析数据并加以实践。课程联合校内智能、中文、历史、经济、政管、外国语、城环等多个院系教师联合开设。袁晓如特别介绍了课程建设中跨学科合作、人文与人工智能相互借鉴、实践型教学等经验与思考。

袁晓如教授做报告

西北大学经济管理学院高原教授围绕“经济管理数智化课程建设”的主题,讨论了面向经济管理类专业的数智化课程中存在的数智化技术难、学生数智基础差异大、缺乏学习热情等教学痛点,以“人工智能概论”等课程建设的实际经验,提出采用案例教学、实验教学、任务驱动式等教学方式,基于经济学、管理学和计算机学科的多学科交叉团队实现课程共建的解决思路。

高原教授做报告

北京大学中文系杨海峥教授在《AI时代的古文献学教学》的演讲中,强调人工智能正深刻重塑古文献学的研究图景,要积极引入智能工具作为学习杠杆,同时深化对原始文献的沉浸式阅读训练。引导学生以技术为翼,却不离考据之根本,更着力培养其于数据迷雾中洞察幽微、在古今碰撞中提出真问题的能力。杨特别指出以人文为锚,以技术为帆——算法不能替代思想,数据不等于智慧;唯有让科技为慧眼加持,方能在数字洪流中做真正的文明守护者。

杨海峥教授做报告

西北大学经济管理学院梁学成教授的演讲题目为《AI+旅游专业课程建设的思考》。他从学科交叉融合结构、理论依据、实践依据、实证调研等方面介绍相关理论与实践依据;从“一专多能型人才”培养规格、数字文旅方向人才的培养方案、课程体系方案、师资建设方案等方面介绍专业培养与课程建设。

梁学成教授做报告

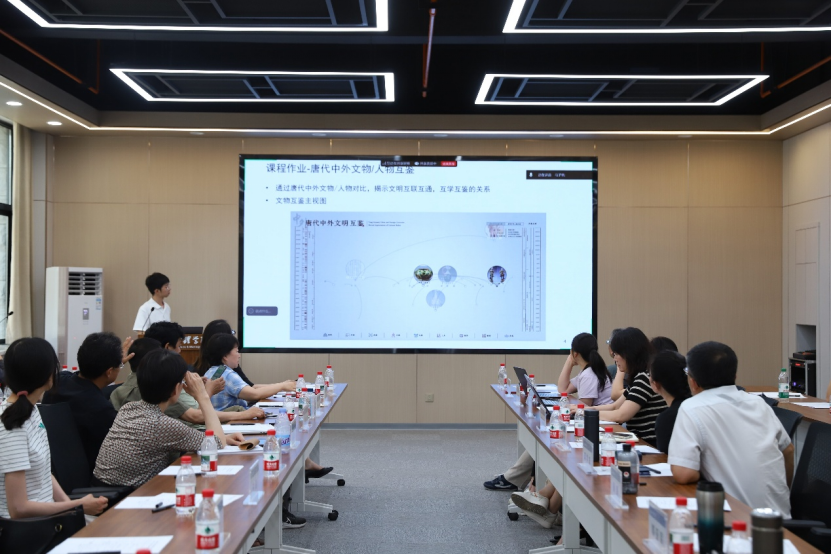

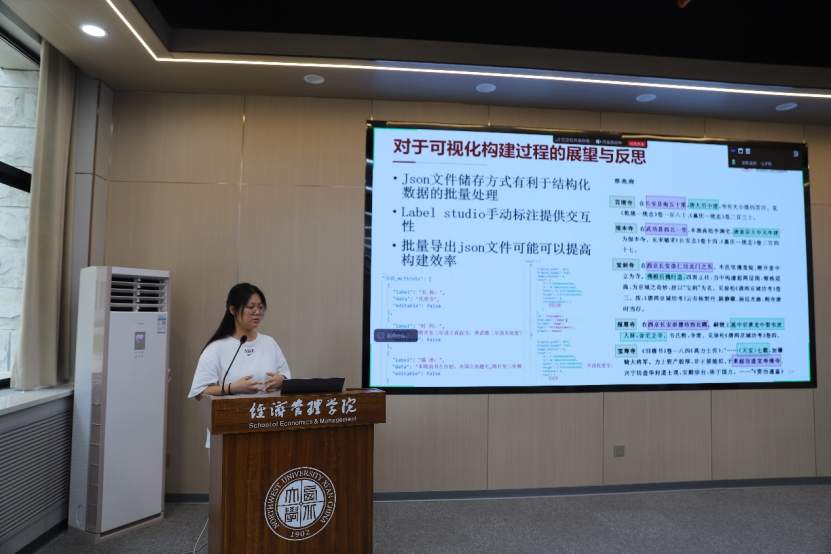

研讨会还举行了北京大学“可视化看中国”课程设计报告示范,北京大学“可视化看中国”选修课程同学们分别展示精心准备的课程成果。课程设计以可视化唐代历史为中心,报告充分展示各学科本科同学通过课程实践,利用人工智能和信息技术,特别是可视化与可视分析方法,叙事分析唐代历史信息。随后,袁晓如、史睿、杨海峥、马莉莉、高原、杨兵、张予南等专家进行点评,并对其中优秀案例给予高度评价。作为课程实践的一部分,会议邀请西安碑林博物馆研究员杨兵以“一座孔庙 一座城——城市公共空间的信仰传播”为主题,结合碑林石刻和唐代长安,深入介绍西安孔庙历史沿革,特别是唐代《石台孝经》《开成石经》与孔庙的迁移历史。北京大学历史学系史睿副研究馆员担任主持。

北京大学“可视化看中国”选修课学生课程汇报

杨兵研究员做报告

史睿副研究馆员主持

以上述专家的报告和课程现场演示为基础,与会专家对人文社科领域的数智化课程建设开展深入的交流和讨论。

会议总结阶段,西北大学经济管理学院院长马莉莉教授指出,数智时代,学科专业课程的数智化转型迫在眉睫。人工智能不是人文社科的对立面,而是催生新质生产力的关键变量。让我们以“智”提“质”、以“数”育“人”——在技术浪潮中坚守育人初心,在范式变革中定义经管教育新未来!

大会合影