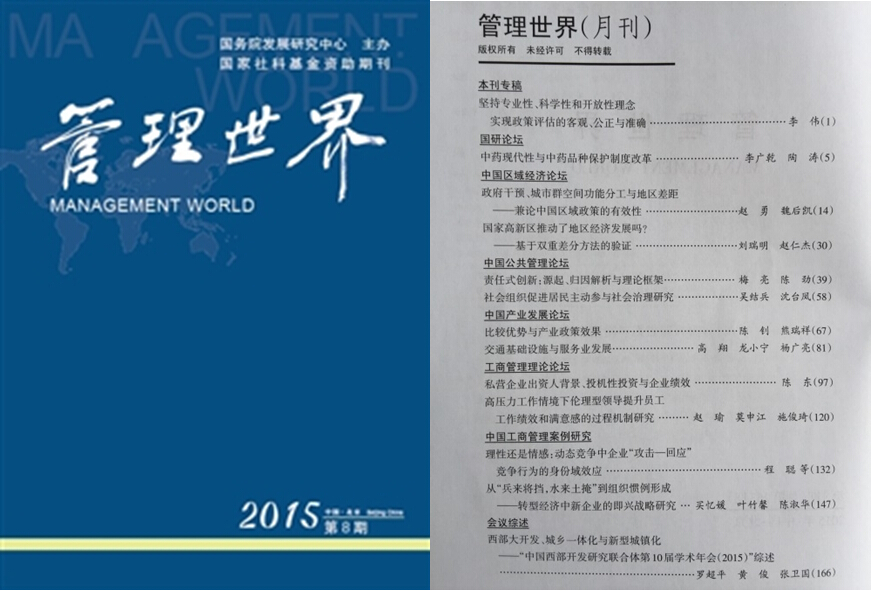

近日,国内经济管理类权威期刊《管理世界》在2015年第8期同期刊登了经管院赵勇副教授和刘瑞明副教授撰写的二篇长文章,分别是《政府干预、城市群空间功能分工与地区差距》和《国家高新区推动了地区经济发展吗?》。

赵勇副教授及其博士后导师魏后凯研究员的合作论文《政府干预、城市群空间功能分工与地区差距》探索了为什么在区域分工抑制较为严重的情况下,中国地区发展仍然能够在促进经济增长与缩小地区差距之间保持有效的平衡?文章运用2003~2011年中国16大城市群的面板数据,考察了城市群空间功能分工与地区差距之间的关系,并进一步就政府干预对城市群空间功能分工的地区差距效应的影响进行了验证。研究发现,在城市群层面,空间功能分工与地区差距之间存在钟状曲线式的倒“U”型关系,即随着空间功能分工的深化,地区差距会扩大,但随着空间功能分工超过转折点后,地区差距则会缩小。地方政府干预对空间功能分工的地区差距效应产生了差异化的影响:在空间功能分工拐点的左侧阶段,政府干预会抑制空间功能分工对地区差距的扩大效应;在空间功能分工拐点的右侧阶段,政府干预则会抑制空间功能分工对地区差距的缩小效应。从样本来看,2011年以前中国绝大多数城市群的空间功能分工处于拐点的左半段。因此,在空间功能分工受到抑制的情况下,政府干预反而会抑制地区差距的加剧,会实现经济增长与地区差距的平衡。但是,2011年之后较短的时期内,70%左右的观察样本将迈入空间功能分工的右半段,这意味着地方政府干预会抑制空间功能分工演进带来的地区差距自发收敛过程。由此,弱化地方政府干预、加强区域合作与分工、促进区域经济一体化成为直接的政策含义。

刘瑞明副教授和经管院硕士研究生赵仁杰的合作论文《国家高新区推动了地区经济发展吗?》利用双重差分方法和市级面板数据评估了国家高新区的经济效果。文章指出,国家高新区作为区域内的“经济特区”和“政策试验田”,是国家推动高新技术产业和地区经济发展的重要战略,但其效果究竟如何却众说纷纭,各界多有争议。文章采用1994~2012年间中国283个地级市的面板数据和双重差分法,克服了既有研究中在数据和方法上存在的各类弊端,准确地评估了高新区对地区经济发展的影响。结果表明:第一,国家高新区的建设显著地促进了地区GDP和人均GDP的增长,这一结论在进行多项稳健性检验后仍然成立。第二,国家高新区对经济发展的推动作用呈现“边际效应递减”的规律,相较于较高等级的城市,较低等级的城市从国家高新区的建设中获得了更快发展。研究表明,作为“政策试验田”和“经济特区”的国家高新区不仅可以驱动经济发展,而且通过对其合理布局,还有助于缩小地区间经济发展差距。这为国家高新区的未来布局与其他相关政策的设立提供了重要启示。